長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。

10月23日、24日に被災地の今を学び、宮城県での生協の取り組みを学ぶことを目的に宮城県生協連の案内により視察しました。石巻市震災遺構大川小学校の視察をしました。みやぎ生協の佐藤ひで子理事にも震災当時の状況や地域の現状をお聞きし、大川小学校では大川伝承の会の三條すみゑさんから詳しく説明をききました。多くの犠牲を出した大川小学校で何が起きたのか?沿岸から3.7kmも離れて周囲に住宅が建ち並ぶ場所にまさか津波が来るとは考えもできず、日頃の避難訓練も不十分な小学校で悲劇が起きた。ご自身もお子様を亡くされた三條さんのお話には災害の重みと残された者の震災を伝える強い思いを感じました。

A&COOP松島店の視察ではみやぎ生協店舗事業連帯推進本部の高橋佳照本部長から新店誕生の経緯や開店してからの運営の工夫や努力をお聞きしました。近隣に合ったJAと生協のお店が競い合っていたが、JAの新店建て替えのタイミングでみやぎ生協から共同運営の店舗にしないかとの提案をして実現したが、運営を軌道に乗せるまでには様々な努力があったが、現在は地域の組合員の支持も高く、黒字での安定運営ができている点や第2号店としての角田店の運営のご苦労などもお聞きして学びました。

二日目にはみやぎ生協生活文化会館WITHにて、東日本大震災学習・資料室の見学をさせていただきました。津波災害の津波の高さの表示が入口にあり、まず最初にそのつなみの高さに驚きました。資料室には地震・津波・原発事故の災害がどのように発生して、その時のみやぎ生協の活動や対応がどのように行われたのか?が多くの写真と映像で学ぶことができました。県内の多くの避難所や仮設住宅では継続してサロン活動や訪問活動が行われており、県内4ブロックにそれぞれ組合員向けのボランティアセンターを運営して、多くの組合員の参加を得て被災者に寄り添ったサロン活動が継続されてきたことをお聞きしました。古今東北の取り組みも紹介されていました。

2階の会議室に移動して宮城県の生協活動を学びました。宮城県生協連の野崎和夫専務様からは宮城県の生協の歴史と生協の概況をお聞きしました。みやぎ生協機関運営課の中塩晴彦課長からはBCPの取り組みと行政との連携協定と地域社会づくりと題してお話をお聞きしました。震災の教訓を活かしてBCPを再整理して、組織に浸透させる為の訓練を毎年実施し、訓練そのものがBCPの中核を位置付けてきたことや、災害時に必要なインフラの自前化を進めてきたことを学びました。県内11自治体との包括連携協定では、協定の意味とメリットを明確にして、お互いの強みを生かした連携を進めてきたことや、具体的な活動事例をお聞きしました。災害協定は宮城県内27自治体・団体、福島県内5自治体と締結しており、災害時にスムーズに機能しなかった経験から2013年から災害時物資協定締結自治体との懇談会を継続して開催してきたこと、その懇談会の目的や意味を学びました。最後に(株)東北協同事業開発古今東北事業部取締役開発・営業部長の丹野潤一様より、古今東北商品の開発経過と取組報告についてお聞きしました。(株)東北協同事業開発とは2015年4月6日に設立したコープ東北とみやぎ生協の子会社であり、被害日本大震災の復興支援を主な目的として設立された会社です。

青葉城址を見学してから東北大学生協では冬木理事長から生協の概要をお聞きした後、食堂で昼食を取り、その後店舗視察を行いました。二日間を通して、宮城県生協連の鳥田様、野崎専務様、みやぎ生協の皆様には大変お世話になり、充実した視察となりました。

10月22日(日)中野市の防災広場(旧中野高校)の主会場と9会場のサブ会場において「令和5年度長野県総合防災訓練」が実施され、生協からは、コープながの、生活クラブ生協長野、県生協連事務局から5名が参加しました。

長野県総合防災訓練は、災害対策基本法・長野県地域防災計画及び中野市地域防災計画に基づいて防災関係機関と地域住民が相互に連携して、各種の防災訓練を総合的に行うもので、毎年県内で実施されています。今年は中野市で秋雨前線で千曲川が増水し流域警戒ステージⅢとなったと想定して開催されました。全体で長野県生協連を含む96団体の参加で、38の訓練が行われました。

県生協連からは中野市コミュニティースポーツセンターで行われた【物資輸送拠点運営訓練】に、コープながの、生活クラブ生協長野の配送車が参加しました。今年は初めて該当市(中野市)の備蓄備品(段ボールベッド等)を避難所開設訓練などに使用して、物資輸送訓練では、その訓練に使用する防災備品の運搬から訓練が開始されました。

また、同会場の別会議室では災害多言語支援センター開設・運営訓練も同時に実施されその訓練状況を見学することもできました。

10月1日(日)10時00分~15時30分長野市のながの表参道セントラルスクゥエアにおいて、善行寺表参道秋まつりとのコラボレーション企画として「長野県協同組合フェスティバル2023」が、県内外から1万人の参加者にお越しいただき賑やかに開催されました。

このフェスティバルは、長野県生協連も構成団体となっている長野県協同組合連絡会が主催し、長野県協同組合フェスティバル2023実行委員会企画運営を行いました。長野県内における協同組合連携の一環として、行政や関係団体のみなさんと一緒に、協同組合の活動を県民に広くアピールすることを目的として毎年実施しております。

開催会場のすぐ隣では9時45分から善行寺表参道秋まつりのオープニングセレモニーが行われ、善光寺木遣りや神輿が奉納されにぎやかな中で、フェスティバルも10時に開会しました。会場内には、30の団体・企業から36のブースが出展し、「岩手県宮古市かけあしの会」や王滝村・栄村の特産品ブース、地元JAの県内きのこ・果物の販売、お取引先の取り扱い商品の販売、3つ医療生協の健康チェック教室、県内生協の活動紹介など様々なブースで賑わいました。楽しんで学べる体験コーナーとして、県の健康福祉部の「手洗いチェッカーを使った手洗い体験」、県環境部資源循環推進課の「りんごレザーでのコースター作り」、森連の森林組合の紹介、長野県農協直販(株)の「牛の乳しぼり体験」その他、県共同募金会・フードバンク信州のフードドライブなど様々な分野での出展がありました。

今年度の協同組合フェスティバルは新型コロナ感染症が5類に変更されて初めての年でもあり、昨年に引き続き調理ブースや飲食ブースは中止として試飲や試食までを可能という条件の中で各出展団体の方々のご協力を得ての実施となりました。

昨年同様、長野市の中心市街地での開催となったことから、当日善行寺表参道秋まつりのために歩行者天国になった中央通りにて、協同組合フェスティバル2023の「広報チラシ」2,000枚とお子さん向けに水風船1000個の配布を行いながらフェスティバルへの参加呼びかけを行いました。スタート直後から終日大勢の来場者で、にぎやかなフェスティバルとなりました。

※善行寺表参道秋まつりは、長野商工会議所・長野商店街連合会・長野市中央通り活性化連絡協議会・ながの観光コンベンションビューロー・SBC信越放送による実行委員会が主催して開催される祭りです。当日は秋まつり参加者は主催者発表で29,000人の参加がありました。

※長野県協同組合フェスティバル2023実行委員会の構成団体・組織

長野県農協協同組合中央会、長野県信用農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会長野県本部、長野県厚生農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会長野県本部、長野県生活協同組合連合会、長野県森林組合連合会、長野県労働金庫、カーズコープながの、ワーカーズコープ信州、こくみん共済coop長野推進本部、生活協同組合コープながの、生活クラブ生活協同組合長野、長野医療生活協同組合、東信医療生活協同組合、上伊那医療生活協同組合、長野県高齢者生活協同組合、長野県社会福祉協議会

(◆下の写真:秋まつりオープニング、お神輿、フェスティバル会場の様子)

2023年9月25日(月)9時30分より、コープながの本部1階E会議室及びオンライン会議システムにより、2023年度第2回長野県生協災害対策協議会が開催されました。コープながの、生活クラブ生協長野、こくみん共済coop、長野医療生協、上伊那医療生協、セイコーエプソン生協、信州大学生協、長野県高齢者生協、パルシステム山梨の9会員生協にて構成し、当日は、5会員生協と県生協連事務局の7名が参加しました。

定刻になり、事務局が開会を宣言し、木下盛幸委員長(コープながの管理部部長)が議事を進行しました。

◆内容

(1)2023年度第1回災害対策協議会報告を文書報告にて行いました。

(2)各会員生協の災害対応マニュアルまたは事業継続計画(BCP)の書道行動の交流

〇こくみん共済coop 職員安否確認、加入者への給付対応や訪問活動を実施。

〇コープながの 震度6弱以上で対策本部設置と事業継続計画(BCP)発動。幹部や所属長は職場に集

合し、各職場で自衛消防隊の指導の下避難誘導などを行う。安否確認システムにて安否確認実施。

〇長野医療生協 災害、サイバー攻撃、感染症によりBCPを作成。震度5弱以上で対策本部設置。

30分以内に対策本部確立、被害状況の把握、被災地域に職員を派遣し、組合員の被災状況の把握。

〇生活クラブ生協 安否確認を実施する。被災状況や道路状況を確認し、班配達からポイント班配達への

切り替え準備を行い、組合員への連絡を実施後、ポイント班配達に切り替える。

〇パルシステム山梨 10月㏠より山梨 長野に名称変更。来年度より諏訪センター稼働。震度5弱で安否

確認を実施。(平時から年間4回実施している)震度6弱で対策本部設置。緊急車両の登録を基本トラッ

クは全車両(40台)を登録している。今後、長野でも登録をする予定。

※ここまで、木下委員長出席、以降事務局が進行

(3)大規模災害発生時に考えられる対応と意見交換~今後の図上訓練に向けて

〇前半は講演:資料に沿って、講師の古越武彦氏より講演をお聞きして学習をしました。

〇後半はワークショップ

<想定>過去に例を見ない大規模災害の発生後8日目。各生協の理事長・理事会は「被災者・被災地支援

を生協の組織を挙げて取り組む」との宣言を発出し、「被災者支援・災害関連死0(ゼロ)チーム」を立ち

上げました。この会議は全県の会員生協が連携して、被災者支援・災害関連死0(ゼロ)チームの緊急ミ

ーティングとの想定でワークショップを実施しました。

◆ワーク1:今後想定される課題は何か?

⇒衛生面、健康面、情報不足、被災家屋の片付け、避難所や在宅避難の環境改善、食事の改善など

◆ワーク2:課題から優先順位を考え、対策を考える「課題」の絞り込み

⇒健康面と食と栄養問題を選定

◆ワーク3:具体的な解決のためのアクションプランを考える。

⇒全部で30枚以上のアクションプランの付箋があつまりました。

全体の時間が少ない中で、3つのワークを通して、県内生協の連携や協働により被災者の災害関連死0(ゼ

ロ)を目指す取り組みは非常に多様な取り組みが考えられることが実感できたワークショップとなりまし

た。今回初めてい実施したワークショップでしたが、こういう訓練を平時に繰り返しておくことが、今後

想定される大規模災害への備えになるのだと感じました。また、最後に講師からの講評をいただき、生協

連には多様な生協が集まっており、それぞれの生協の強みや連携による被災者支援の力がとても大きいこ

とが明らかになった。この支援力は今後、行政や社協、その他の民間団体との連携によりさらに大きな力

として発揮することができる。そのための役割を発揮できるように長野県災害時支援ネットワーク(N―

NET)取り組んでいきますと締めくくられました。

5.その他

〇次回第3回の災害対策協議会は2024年3月8日を確認しました。 以 上

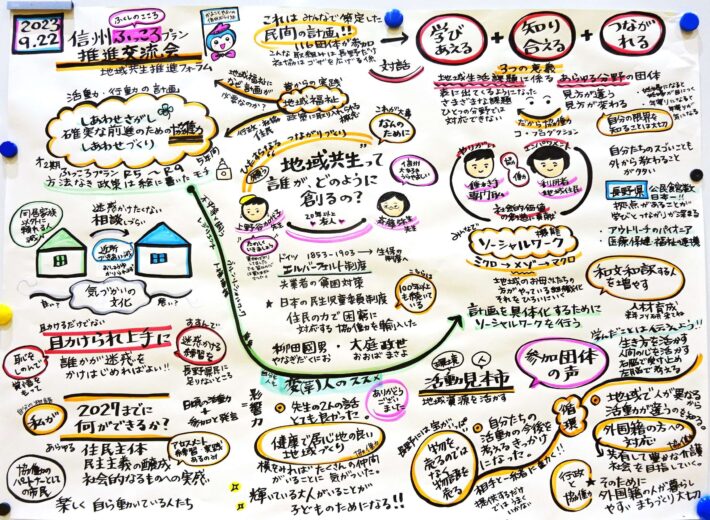

9月21日(金)10時30分から、長野県総合教育センター(長野県塩尻市)において、信州ふっころプラン推進交流会が開催され、長野県内各地から37団体が活動紹介ブースを出展し、150名が参加しました。

この交流会は長野県社協、長野県NPOセンター、長野県長寿社会開発センター、生活協同組合コープながの、労働者協同組合ワーカーズコープながの、長野県労働者福祉協議会、長野県生協連が実行委員会を立ち上げ、様々な地域課題と向き合い地域共生社会づくりの取り組みを、組織や分野(セクター)を超えて、互いの活動を知り・語り・交流することを目的に開催されました。県生協連が包括連携協定を締結している長野県社協に呼び掛けて今年初めて実施しました。

午前の部「トーク・トーク」は、同志社大学名誉教授の上野谷加代子先生と大阪大学大学院教授の斎藤弥生先生のお二人による講演会です。「“地域共生”って誰が、どのように創るの?」~協働の在り方を問いながら共生社会の創造を!をテーマにお話しいただきました。長野県地域福祉活動計画は民間団体で116団体が推進協議会を作りみんなで作ってきたもので、福祉の心を広げる意味で「信州ふっころプラン」と名付けられています。みんなで作る地域福祉活動計画の3つの意味として、「学びあえる」「知り合える」「つながれる」と説明され、この活動計画の推進は誰が主体かというと、みんなで進めていくことに意味がある。現在の地域福祉の課題は全世帯が対象で、複雑化複合化していて、多文化共生・多様な価値観の市民の中で生まれている。だからあらゆる当事者が活動や課題を持ち寄らないと見えてこないのが今日的課題です。だから、地域にいる市民が積極的に行動し、連携や協働して地域課題に取り組むことが重要なのです。長野県は県外者から見ると非常に羨ましい県です。地域の社会教育の基盤である公民館が全国でもダントツで多い。地域福祉の歴史も古く、日本初のホームヘルプ事業の誕生、佐久総合病院での農村医療の実践、茅野市、諏訪中央病院による在宅介護に始まる「地域包括ケア」の経験値は全国区。全国に誇れる保険活動が沢山ある県。これからはソーシャルワーク機能による総合相談体制を磨く、まずは課題への気づき(ご近所力)を高め、ニーズキャッチ⇒個別アセスメント⇒エンパワーメント⇒集団化地域化⇒マクロの改革へ。そのために私が、あなたと実践する。参画と協働を広げることが大切。今日がその一歩となる場であり、これから素敵な出会いがいっぱい生まれることに来たいしています。と話されました。

お昼には、県内各地で地域活動に取り組んでいるキッチンカー事業者(4台)と移動美容室の紹介があり、みんなでキッチンカーの食事で昼食交流会を行いました。午後には会場いっぱいに出店をしている出展者の活動紹介と活動交流の時間です。生協や協同組合ではコープながのの活動紹介や長野県協同組合連絡会の信州まるごと健康チャレンジの活動紹介が行われました。県内各地の社協の活動やシニア大卒業生の地域の活動やゆる~いおっさんの会、レコードサロンの活動、地球人ネットワークinこまがね、移動販売つなぎ局、長野県NPOセンター、労働者協同組合うえだやおけま~るジュニアセンター、長寿社会開発センターなど県内各地での組織や分野を超えた活動が一同に紹介され交流しました。健康づくりでつながる人、地域の居場所の活動でつながる人、ゆる~いおっさんの会は県内各地に飛び火して広がっています。この場で知り合い、語り合い、つながりのきっかけが生まれていました。後日訪問してお話聞きに行きましたよ~という声もお聞きしています。参加者がそれぞれに、今後の連携・協働への多くのヒントを得ることができた交流会になりました。