長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。

■日 時 2025年6月16日(月) 10:00~11:40

■場 所 長野県婦人会館1階会議室(長野市)

■参加者 鵜飼照喜(会長 信州大学名誉教授)、小日向茂(副会長 連合長野)、新井あゆみ(副会長 コープながの)、藤綱みどり(幹事 県労連)、今井正子(幹事 県連合婦人会)、保科正宏(幹事 県労福協)、喜多英之(幹事 労組会議)、堰免久美(幹事 新婦人)、塚田孝雄(幹事 農民連)、土屋信一(事務局長 生協連)、陪席:中村賢二(県労福協)

監事:中村雅代(アイ女性会議)、風間拓也(電機連合)

事務局:中谷隆秀・窪田明宏(生協連)、大島好恵(コープながの) (下線:欠席者)

■幹事会 内容

定刻になり土屋事務局長が開会を宣言しました。冒頭、長野県連合婦人会の幹事の変更の報告があり、今井正子会長が消団連幹事として参加される旨報告があり、全員で確認しました。その後、鵜飼照喜会長のあいさつ後、鵜飼照喜会長が議長となり議事を進行しました。冒頭、幹事会に先立って「長野県くらし安全・消費生活課の事業計画・長野県消費生活基本計画等」について懇談を行いました。

懇談テーマ①第3次長野県消費生活基本計画について、各目標の達成状況について報告がありました。

懇談テーマ②消費者行政の状況について、2024年度の各事業実績等について報告がありました。

懇談テーマ③令和6年度消費生活相談の状況について報告がありました。

懇談テーマ④令和6年度の特殊詐欺発生状況について報告がありました。

懇談テーマ⑤令和7年度施策体系について報告がありました。

上記①~⑤の報告について、質疑応答・意見交換を行い、以下のような意見が出されました。

〇消費生活基本計画の各目標に対する実績数値については、「未定」の数値については、確認できた時点で報告をしてほしい。

〇出前講座等の実績数値には何が含まれていますか?消費者大学の参加者は何人ですか? ⇒ 実績数値では講師派遣も含まれています。消費者大学の参加者は188人です。

〇消費生活サポーターの活動人数や県内の各地域ごとの活動人数のバランス状況を知りたいです。

〇公民館の分館活動に関わっているがそのような活動も実績に含まれていますか? ⇒ 市の活動は含まれません。

〇エシカル消費の啓発活動で、デリシアのポイント制度の50%が長野県に寄付されている(約140万円)とのことですが、その寄付金の使用目的はどのようなものですか? ⇒ エシカル消費広報のためのチラシやシール作成で使用しています。

〇消費生活審議会では若者向けの教材開発・作成を進めるとの発言がありましたが、教材作成に使用されていないのですか? ⇒ 学校で使用できる教材開発は行っていません。

〇事務局からは、今年度の消費者行政アンケートの質問項目に、いくつか長野県からの要望も受けた内容を入れています。広域連携による消費生活センター設置に関する行政間の情報共有の状況や、各市町村での消費生活サポーターの認知人数その他、今後もアンケートの情報を共有し、秋の消費者行政懇談会の開催に向けても例年通りと協力をお願いしたい旨、発言がありました。約1時間でくらし安全・消費生活課との懇談会を終了しました。

1.協議事項

(1)幹事の変更の件

土屋事務局長より長野県連合婦人会の会長の今井正子氏が紹介され、連合婦人会の幹事として確認しました。

(2)長野県セルプセンター協議会 長野県共同受注窓口情報交換会への参加の件

土屋事務局長より提案があり、協議を行いました。協議の結果提案の通り、長野県共同受注窓口情報交換会に参加すること、登録は県消団連事務局長:土屋信一とすることを確認しました。

(3)男女共同参画県民会議の報告

長野県男女共同参画県民会議に委員として参加している新井あゆみ副会長から会議の報告がありました。ここ数年活動が停止状態になっている男女共同参画県民会議を発展的解消することを今年度の総会で図ることとしました。

長野県では現在、「私のアクション!未来のNAGANO創造県民会議」を今年4月に立ち上げたことを受けて、解散の提案があったとの報告がありました。今後「未来のNAGANO創造県民会議」に県消団連が参加するかどうかは、事務局が関係資料を入手して、幹事会に報告・提案することとしました。

(4)長野県地方薬事審議会公募委員募集について

土屋事務局長より、長野県より薬事審議会公募委員への委員推薦の依頼があり、藤綱幹事を推薦することが提案されました。協議の結果、藤綱幹事を推薦することとしました。今回は公募委員であることから、藤綱幹事には必要書類の作成をお願いし、事務局が県に提出することとしました。

2.報告事項

3.情報提供

〇保科幹事より、「フードバンクの食料支援月間」の案内と、県労福協が主催している「くらし・なんでも相談 ほっとダイヤル」の紹介がありました。

〇長野県よりくらしマル得情報夏号

〇ながの消費者支援ネットワークのパンフレットの配布と加入の呼びかけがありました。

4.次回以降の日程

次回の幹事会は、2025年7月28日(月)10:30~12:00を確認しました。

長野県生協連では、2025年度の活動方針である「能登半島地震被災地の復旧の取り組みに貢献します」を具体化するため、年間計画に基づき9月から10月にかけて計3回の「被災地視察と被災地でのサロン活動」を予定しています。これまで4月と5月に2回にわたり能登の被災地を訪問し、現地の状況確認と関係者との綿密な打ち合わせを重ねてきました。

訪問先を珠洲市としたのは、同市が能登地震の震源地であり、震度6強の揺れと最大4.7メートルの津波により、市内全域で6000棟以上の家屋が倒壊し、死者102名を出す壊滅的な被害を受けたためです。また、能登半島の北端に位置する珠洲市は、他の地域に比べて支援が行き届きにくい状況にあり、震災前と比較してコープいしかわの宅配利用組合員数が約76%に留まっていることも、珠洲市を支援対象とした理由の一つです。

この度、具体的な実施の目途が立ちましたので、本企画の成功に向けた準備として、7月7日(月)から7月8日(火)にかけて「能登半島地震被災地視察と現地サロン活動のプレ企画」を実施いたしました。

今回のプレ企画では、以下の3つの目的を掲げて活動を行いました。

1. 「被災者との交流を通じて被災地とのつながりを構築すること」

2. 「被災者の方々に楽しみ、喜び、そして少しでも元気になっていただくこと」

3. 「交流を通して被災地での生活や状況を学び、長野県からできる被災地支援や復興支援を考える機会とすること」

初日の7月7日(月)は各会員生協の役職員と県連役職員の合計10名で、珠洲市へと出発しました。

初日の現地サロン活動内容は、太田会長理事の挨拶の後、以下の5つの企画を行いました。(サロン活動会場:石川県珠洲市 宝立公民館)

1. 「そば打ち(切り)体験」 長野県庁生協 西原専務理事 生活クラブ生協 草野常務理事

2. 「長野県の郷土料理“おやき”づくり体験」コープながの 牧野課長・平坂課長

3. 「健康チェック(血圧測定・体組成測定)」長野医療生協 有賀副部長・新津理事

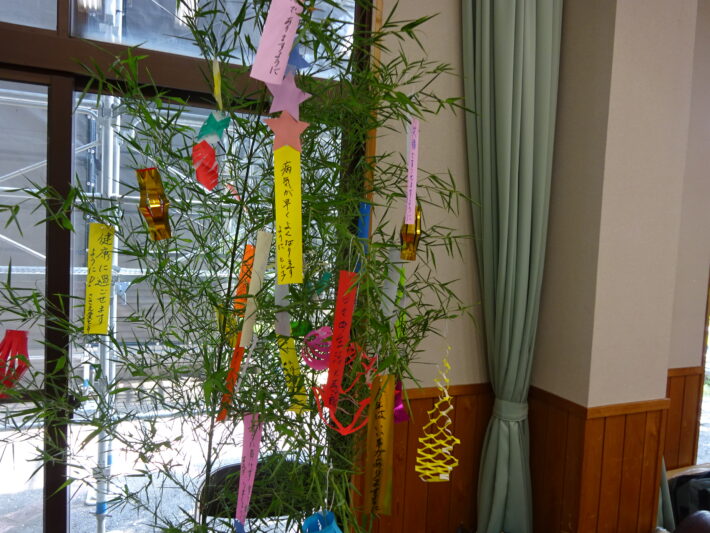

4. 「七夕飾りを一緒に作り、飾りましょう」 珠洲ささえ愛センター職員・県連職員

5. 「みんなで一緒に歌いましょう」 県生協連合会(県連) 土屋専務理事

現地スタッフとして「珠洲市ささえ愛センター」から2名の職員の方にもご協力いただけました。会場には27名の方にご来場いただき、それぞれの活動を通じて笑顔につなげることができました。

2日目の7月8日(火)は、早朝から被災地視察「松波地区、白丸地区(いずれも地震と津波)」を行いながら、次の目的地である鳳珠郡穴水町へと向かいました。「NPO法人レスキューストックヤード(通称:RSY)」が拠点を置く「穴水町陸上競技場」にて、同法人の浦野 愛常務理事による「令和6年能登半島地震 穴水町における支援活動」について講演をいただきました。冒頭、浦野理事よりRSYは「2019年の台風19号災害」における長野市豊野町で生活支援活動の経験が、今回の穴水町の支援活動にもつながっていると話されました。続いてR6能登半島地震災害関連死の要因の内訳や特徴、震災から1年半経つ穴水町の現状の説明を受けました。またRSYによる支援は発災後2日で現地入り(穴水町)し、支援の方策をゼロベースからどのようにくみ上げてきたのか、その詳細にわたっての貴重な過程の話がありました。それはRSYがこれまでの災害支援に関する独自のノウハウを活用し、行政や社協、民間の団体、延いては被災者自身とのつながりを持ちながら解決してきたことでした。今回実施された「被災地視察と被災地でのサロン活動プレ企画」での経験を活かし、9月以降に予定している本企画へと繋げていきます。

7月15日(火)13時00分より、長野市生涯学習センター大学習室2(長野市)にて、県生協連主催の講座「ワクワクする話し合いの場をつくる」ファシリテーション講座(応用編)がハイブリッド形式で開催されました。

本講座では、日本ファシリテーション協会フェローの鈴木まり子さんを講師にお迎えし、5月に実施した基礎編の応用編として開催しました。会場には35名、オンラインには72名の方にご参加いただき、講師と運営スタッフを含め総勢113名での開催となりました。ご参加いただいた皆様は、生協、社協、長寿、NPO、労協、県労連、労働金庫、自治体、シニア大学など、様々な地域の活動に携わっていらっしゃる方々でした。

今回の講座では、まず、前回5月の基礎編を受講されなかった参加者のために、基礎編のポイントである「ファシリテーション」について説明がありました。ファシリテーションとは、話し合いの場を有意義に進めるためのスキルと心づかいであり、主役である「参加者」の話し合い、やる気、多様なつながりを促進するものであると説明がありました。さらに、ファシリテーションの効果としては、参加者の「当事者意識」が高まることが挙げられました。これは、リアルでもオンラインのどちらの場でも同様であり、話し合いの場の目的を明確にし、終了時にどのような状態を目指すかを事前にイメージし、ゴールを設定しておくことが重要であるとのことでした。

続いて応用編が始まり、「ファシリテーションのスキルを深め、自分の現場でやってみる具体的なイメージができている」ことをゴールとして設定しました。最初のワークでは4名ずつのグループを作り、5月の基礎編実施後、「実際にやってみてどうだったか?」について参加者間で交流が行われました。「基礎編で学んだことを実践しようとしても、なかなか思い通りにいかなかった」等といった失敗事例や好事例などが共有されました。後半では、「ファシリテーションを現場で活用しよう」というテーマで、実際にファシリテーションを実践しながらのグループワークを45分行いました。このワークでは、5名ずつのグループに分かれ、各グループでファシリテーターを1名決め、話し合いを進めました。話し合いの内容は、まず各自が「現場でやってみたいファシリテーション」について考え、次にその内容をグループ内で共有しました。最後に、共有されたアイデアの中から「現場でやってみたいファシリテーション」を具体化し、実践すべくファシリテーションを決定しました。続いて、5名のグループから3名のグループに編成し直して、「現場でやってみたいファシリテーション」について共有を行いました。参加者の一人ひとりがファシリテーターとして意識をされたのか、どのグループも積極的な共有と意見交流がされました。

更に本日の講座を振り返り、全体からの質問に対して、講師のまり子さんより一つひとつ丁寧に回答いただきました。「ついついしゃべりすぎてしまう私はファシリテーション役には向かないのでは?」という質問に対しては、「向かないとは言いませんが、自分の述べる時間が多くなればなるほど、周囲の人が意見を述べる時間は少なくなることは意識したほうが良い」とのご回答がありました。その他に、「批判的な意見を述べる人への対処法はありますか」という質問に対しては、「批判的な意見もなければ、反対な意見もない。これはあくまでもファシリテーターの主観であり、意見はどんな内容でも意見として受け止めることが重要です」と説明がされました。

最後に、講座の要点として「相手を信頼し尊重すること」「主観的視点ではないか自分に問いかけること」「対立構造を作らないこと」「介入の仕方」などが挙げられました。講義と実践、質問と回答がバランス良く組み合わされた双方向の講座は、参加者の皆様から大変好評で、本講座においても有意義な時間となりました。

7月10日(木)13時30分からJA長野県ビル12階12D会議室(長野市)において、監事・理事研修会が開催されました。講師には日本生活協同組合連合会渉外広報本部法務部監事監査支援担当の井藤康治氏をお迎えして、6会員生協と事務局を含めて23名が参加しました。

今回の研修会は昨年度の生協のガバナンスと監事監査の内容から一歩すすめて、業務監査の考え方と実際をテーマに企画開催しました。「監事の職務の基本(再確認)」「業務監査の考え方と監査報告までの流れ」「業務監査の内容」という内容です。

前半は2時間の講義です。冒頭には『生協監事監査ハンドブック』の紹介があり、日常寄せられる質問の大半はこのハンドブックに掲載されている内容であり、具体的な事例や書式まで詳しく掲載されているので、とても役に立つ内容ですと説明がありました。「監事の職務の基本(再確認)」では、生協のガバナンスと機関運営の説明、監事の職務、監事の活動を考える上での4つの視点(①監査に取り組む監事の体制をどうつくり、運営するか、②監査に責任をもって取り組める環境をどのように整備するか、③どのように監査活動を行い、その結果をフィードバックするか、④監査活動の経過と結果をどのように報告するか)、監査報告の内容と監事の活動に求められることの説明がありました。監査報告に記載すべき事項について、きちんと記載できるように監査を行うことが大切と話されました。

「業務監査の考え方と監査報告までの流れ」については、〇理事会や重要な会議において、適切に業務の意思決定をしているか。〇理事会は、代表理事等の職務執行を適切に監督しているか。〇代表理事等の業務執行は適切に行われているか。〇理事は、内部統制システムの構築・運用を適切におこなっているか。これらの4つの視点から「会議への出席」「報告の聴取・受領」「書類の閲覧」「実地調査」といった監査手法により、理事の職務の執行について監視・検証を行うと説明されました。これらの業務監査のために大切なこととして、監事監査の環境整備について、監査方針・監査計画について、内部統制システム監査に説明され、監査計画から監査活動・監査調書・監査報告までの流れについて整理して話をされ、特に内部統制システムが適切に構築・運用され、有効に機能しているかについて、監事が監視・検証することの重要性について説明いただきました。

「業務監査の内容」については、〇理事会への出席、〇理事会以外の重要な会議への出席、〇理事及び職員からの報告受領と内容聴取、〇重要書類の閲覧、〇実地調査について、詳しく説明がありました。

後半は4つのグループに分かれて、講義の感想を交流しあって、それぞれの生協の監事活動について意見交換を行いました。参加者の声としては、「初めての研修ですべてが印象に残った、とても有意義だった」「理事会の場は真剣勝負の場、という言葉が印象に残った。理事にとっても監事にとっても責任を自覚する時間になった」「内部統制システムの話が印象にのこった。リスク管理、チェック項目など参考にしたい」「自生協の内部統制の整備が不十分だと感じた」「3回目の参加ですが、改めてとても勉強になりました」などが出されました。

7月3日(木)に長野県生協連主催で、上期研修会「被爆・終戦80年に平和について考える研修会」を開催しました。本研修会には、6生協、他団体、事務局を含め42名の方にご参加いただきました。

今年は被爆・終戦から80年という節目の年であり、昨年は日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、核兵器禁止条約の加盟国も増加しています。一方で世界は紛争や戦争が絶えず、核兵器の脅威がますます身近なものとなっています。このような国際情勢の中、平和活動について学び、交流する機会として本研修会を企画いたしました。研修会では、長野県内での活動に焦点を当て、市民の立場から事実を学び、私たちにできることを考える貴重な機会となりました。

研修会では、5名の講師をお招きし、ご講演いただきました。

* 被爆者の願いをつなぐプロジェクト:高教組 原 将俊氏

* 核兵器禁止条約を広げる長野ネット 世話人:前座 明司氏(長友会副会長)

* 被爆体験を聴く会(長野市) 代表:土田 昇氏

* NPO法人松代大本営平和祈念館 理事長:花岡 邦明氏

* 長野県平和行進実行委員会 事務局長:丸山 稔氏

研修会は、長野県生協連の太田会長による主催者挨拶で幕を開け、高教組の原将俊氏による「被爆者の願いをつなぐプロジェクト」と題した講演へと続きました。原氏からは、被爆者の皆様のメッセージを多角的に記録し、国内外に発信することで平和の尊さを伝える活動に尽力されていること、また、学校や地域社会で平和学習や核兵器に関する学習会を実施されていることについてお話しいただきました。

次に、前座明司氏より、核兵器のない平和な世界を目指し、核兵器禁止条約への日本の参加を求める市民団体、労働組合、医療関係者、教育関係者などが連携して活動している「核兵器禁止条約を広げる長野ネット」の取り組みについてご紹介がありました。土田昇氏からは、「被爆体験を聴く会」の具体的な活動内容として、世界で唯一原爆を経験した広島と長崎の悲惨な状況を学び、責任ある日本人として被爆の記憶を次世代に継承していく重要性についてお話しいただきました。

花岡邦明氏からは、松代大本営平和祈念館建設募金への感謝の言葉とともに、松代大本営の概要、内部、関連施設の詳細について説明がありました。「平和憲法改憲、大軍拡を許さない」という強いメッセージとともに、平和を維持するためには歴史を正しく学び、それを活かす活動に取り組むことの重要性を訴えられました。最後に、丸山稔氏からは、「被爆者とともに進める運動」や「何よりも署名活動が原点」といった日本の草の根の原水爆禁止運動の特徴に触れ、これらの草の根運動が今や世界にも広がりつつあること、そして私たち一人ひとりが、できることから、関心のあることからこの運動に参加しようという力強いメッセージで締めくくられました。

講演後には、参加者同士のグループ交流を行いました。交流会では、講演の感想だけでなく、平和の取り組みとして私たちにできることをテーマに活発な話し合いが持たれました。「平和に対する意識が高まった」「もっともっと平和について勉強したい」「次世代に向け、戦争の怖さを伝えていきたい」といった意見が出され、特に「私たち一人だけでは戦争を今すぐ止めることはできませんが、多くの仲間と連携すれば必ず止めることができる!」という意見は、まさに被爆・終戦80年に平和について深く考える良い機会となりました。