長野県内の生協のさまざまな活動・事業を紹介します。

ワークショップ(支援を考える)①

ワークショップ(支援を考える)②

1. 日 時 2025年9月11日(木)14:00~16:30

2.会 場 生活協同組合コープながの本部 C会議室 (長野市)ハイブリッド形式にて開催

3.委 員 ※奥原茂樹(こくみん共済 coop)、小山厚(コープながの)、吉田啓(生活クラブ生協長野)、荒井巧(長野医療)、※小山奈緒・※小口征剛 (上伊那医療)、※柴田稔(セイコーエプソン)、※田島伸(信大生協)、※原山政幸(高齢協)、池谷好司(パルシステム山梨長野)、事務局:土屋信一、中谷隆秀、窪田明宏(県生協連) ≪敬称略・順不同・※印欠席≫

4.内 容

(1)開 会

定刻になり、事務局が開会を宣言し、参加者がチェックイン「自己紹介+自宅(自分)の災害への備えを紹介」を行いました。荒井委員長が挨拶をしたのち、議長となり議事を進行しました。

(2)2025年度 第1回災害対策協議会議事録について

事務局より、第1回災害対策協議会の報告があり、全員で確認を行いました。

(3)活動交流・情報共有

①MCA無線の入替情報について

事務局より、コープデリ連合会が実施する災害用通信機入れ替えについて説明があり、情報共有を行いました。

コープながのは、コープデリ連合会と同期をとり、新たな通信手段としてMCA無線からIP無線(公共モバイルサービス)へ順次入れ替えを実施します。ただし、県生協連がMCA無線を使用していることから、当面1台のみ保持するとの報告がありました。生活クラブ生協長野は、現在MCA無線を使用していますが、新たな通信手段として「ハザードトーク」の導入を検討しているとの報告がありました。

②10月19日の長野県総合防災訓練について

事務局より、長野県総合防災訓練(県生協連)の要綱について説明があり、コープながの・生活クラブ生協長野・パルシステム山梨長野より、それぞれ2名参加いただく旨の報告がありました。

参加団体には訓練当日の持参品として、ダミーの支援物資(空のオリコンの側面に生協名、『支援物資』と記載したもの)とヘルメットお一人ひとつを用意していただき持ち込むことを確認しました。

会場は、岡谷市民湖畔広場、サブ会場は市内7会場とされ、訓練時間については9月18日(木)に開催される長野県総合防災訓練全体会(岡谷市カノラホール)にて確認したのち、参加団体に発信することとしました。

③ぼうさいこくたい2025in新潟情報

事務局より、防災推進国民大会(通称 ぼうさいこくたい)は、内閣府が主催し、産学官民の関係者が日頃から行っている防災活動を発表し、交流する日本最大級の防災イベントであり、約1万9千人の来場があったとの報告がありました。来年は鳥取県が会場となりますが、参加を検討してみる価値はあるなどの情報提供がありました。

④各会員生協災害対応計画(BCP)の訓練実施状況

長野医療生協より、10月5日(日)に半日での防災訓練を実施します。内容は、発災後、患者の受け入れが計画通りにできるかなどを行うとの報告がありました。

コープながのより、エクスリンク安否確認システムの導入で、パート・アルバイト職員も含めた全職員で安否確認を実施しており、全職員から返信ができています。その一方で管理部からの事前予告に頼る傾向もあり、自発的に安否確認を行う行動ができていないことは課題として受け止めていると報告がありました。

生活クラブ生協長野より、災害訓練の開催時期は、事業所(5センター)ごと個別に決めて実施しています。内容は、事業所に組合員が居るとき、職員が配達している最中を想定しているとの報告がありました。

パルシステム山梨長野より、安否確認の年3回実施や四半期ごとにメールアドレスの確認を行っています。BCPに関しては「感染症」について、年1回見直しを行っているとの報告がありました。

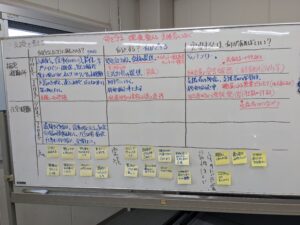

(4)大規模災害を想定した図上訓練の実施

長野県NPOセンター事務局次長 古越武彦氏を講師にお迎えし、「被災者の命を守る支援のあり方とは?~イタリア式に学ぶ“いま”と“これから”~について、講義を受けました。講義では、被難所の問題についての歴史的見直しを行い、現在の制度設計の課題の説明がありました。また、災害対策基本法の制度設計が人権の尊重に欠けており、被災者への支援が不十分であることを指摘し、イタリアの人道支援型アプローチを参考にした日常生活を維持できる支援の必要性を強調されました。その後、被災者支援、災害関連死0(ゼロ)を目指した支援活動について、ワークショップ形式で考えました。被災者の支援方法について意見を出し合い、避難所生活における困りごとや日常生活を維持できる支援内容を深めました。

(5)その他

事務局より情報提供として、12月に松本キャンパスで実施予定の実動訓練への参加を呼びかけました。

以上